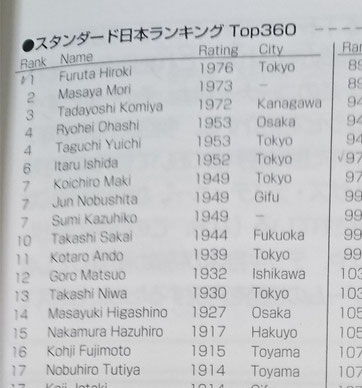

札幌東SG 古田 裕規

合同会社ポッケチセ 代表社員

電話工事の仕事に従事しています。

サラリーマンから転身し、現在は法人化して仕事をしています。

社名にもある「ポッケチセ」とはアイヌ語で「あたたかい家」という意味です。

単なる不動産投資ではなく、住む人が幸せになれるような「あたたかい家」を提供できるようにと日々邁進しております!

【保有資格】

J-REC公認 不動産コンサルタント

宅地建物取引士

賃貸住宅メンテナンス主任者

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP)

生成AIプロンプトエンジニアリング

ほめ達3級 etc・・・

自己紹介

1976年辰年に札幌市東区で生まれました。

これまで7回引っ越しましたが、なぜか東区から出られず、今も地元に根差しています。

辰年は十二支の中で唯一の「空想上の生き物」!

「なんだか大きなことができそう」という前向きな気持ちを常に持ち続けています(笑)

高校時代はレスリング部に所属し、厳しい減量を経験しつつ、根性を叩き込まれました。

卒業後は電話工事の仕事を始め、現在も光回線の試験業務を続けています。

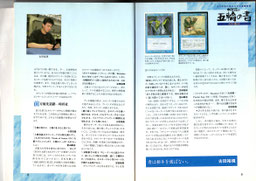

20代はカードゲーム「マジック:ザ・ギャザリング」に熱中し、日本ランキング1位を獲得したこともあるオタク気質です。今でもアナログのボードゲームは好きで、多数所有しています。

30代で投資の勉強を始め、FXでリーマンショックに巻き込まれ、その挫折が不動産投資に進むきっかけとなり、2012年に初めてアパートを購入。以降は地道に賃貸経営を続けています。

●最近の挑戦

今年からは「生成AIの勉強」と「民泊の立ち上げ」という新しいテーマに挑戦しています。

生成AIの方は今も勉強中で、8月には生成AI教室のスタッフとして参加しました。受講者から多くの質問をいただき、交流を通して学びを深める良い機会となりました。今では基本的な内容であれば、対応できる程度の知識を持っています。

生成AI教室raimo 札幌校

https://school.raimo.ai/

民泊についてはすでに物件契約を終えており、2025年10月から運用を開始予定です。2026年には実体験を踏まえて具体的なお話ができると思います。

↑高校時代にはレスリングで表彰されました。

写真が残っておらず、残念です!

↑20代の頃に熱中していた「マジック:ザ・ギャザリング」で日本ランキング1位になりました。

↑雑誌でも特集が組まれ、その世界ではちょっとした有名人でした!(笑)

↑これは所持しているボードゲームの一部です。

上段は子供の為に買ったボードゲームです。

どうでも良い情報ですが5歳の娘が好きなボードゲームは「宝石がいっぱい」、「ねことねずみの大レース」

妻が好きなの「宝石の煌めき」、「アズール」

私が好きなのは「イーオンズエンド」、「スシゴー」

子供が産まれる前に断捨離として断腸の思いで段ボール4箱を処分しています。理由は察して下さい・・・。

もう少し子供が大きくなると一緒に遊べるゲームが増えるので今から楽しみです。この辺りの話は興味ある方は不動産と全然関係無いですが色々話せます(笑)

家族でのキャンプやボードゲームは、普段の賃貸経営やAIの学びとは違った“心のオアシス”に。

受講者の皆様との会話にも、そうした温かみを大切にしています。

動画メッセージ

※この動画は2025年7月大家塾で古田講師に不動産実務検定のご紹介をしていただいたときのものです。

私の大家業

現在は、5棟23室を所有しています。

超がつくほど不器用ながらも、『できることは自分でやる』をモットーに浴室コーキングや駐車場の白線引き、

エコカラット貼り、デッドスペースにロイヤル棚設置、ホスクリーン取付など、細かな作業も一つひとつ経験しています。

私自身の投資スタンスは拡大よりも堅実を重視し、無理に数を増やすのではなく、まずは1棟を購入して実際に運営してみること。その経験こそが不動産経営の大きな学びになると考えており、多くの方にその一歩を踏み出すことを勧めています。

北海道大家塾には第21回から参加しており、大家塾に参加する前は、本やネットで得た知識しかありませんでしたが、実務検定2級、1級、マスターと取得しました。講師としては、アウトプットの重要性を強く意識し、“すぐに実践できる実用性”を最優先にした伝え方を心掛けています。支えていただいた方々に、恩返しの思いを胸に、日々取り組んでいます。